利益計画表の作り方|資金調達のためのスタートアップ実務

スタートアップが資金調達を目指す際、成長ポテンシャルや収益性を投資家に伝えるうえで、「利益計画表」は欠かせない資料です。

本記事では、この利益計画表をPL(損益計算書)形式で構造的に設計し、説得力のある形で作成するための実務的な手順を解説します。

利益計画表とは?押さえておきたい基本構造

利益計画表は、今後3〜5年にわたる売上や費用、利益の見通しを、損益計算書(PL)の構造に沿ってまとめたものです。投資家がビジネスの成長ポテンシャルや持続性を判断するための基盤ともなる資料です。

事業モデルやKPIにあわせて柔軟に設計・修正できる利便性から、ExcelやGoogleスプレッドシートといった表計算ソフトが実務で広く使われています。

本章では、投資家に伝えるための説得力ある資料として、利益計画表にどのような要素が必要かを解説します。

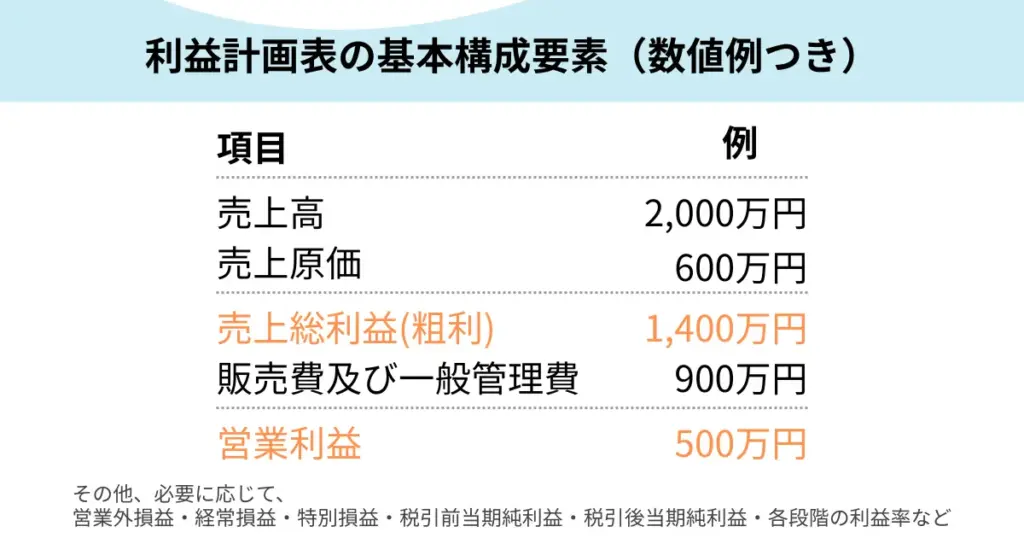

利益計画表の基本構成要素

利益計画表を作成する上で、最低限押さえておくべき一般的な項目を紹介します。

- 売上高(Revenue)

-

サービスや商品の販売予測に基づく収入。市場規模や成長率、獲得可能なシェアに対する現実的な仮説を設定します。

商品やサービスごと、あるいは事業セグメントごとに分けて積み上げると、収益構造の違いが明確になります。

- 売上原価(COGS)

-

売上を上げるために直接かかる費用(例:仕入れ費用、製造コスト)を指します。売上高と同様に、製品やサービス単位で見積もることで、それぞれの売上総利益を把握できます。

- 売上総利益(Gross Profit)

-

売上高から売上原価を差し引いた利益で、「粗利」とも呼ばれます。プロダクトやサービスの収益構造を把握するうえで重要な指標です。

- 販売費及び一般管理費(SG&A)

-

広告宣伝費、販売活動にかかる人件費や交通費、オフィス費用、管理部門の人件費などの間接費全般を指します。販売活動に関連する支出(販売費)と、事業運営に必要な管理部門の支出(一般管理費)の両方を含みます。

「販売費及び一般管理費」は、PL上の正式項目であり、略して「販管費(はんかんひ)」と呼ばれます。

- 営業利益(Operating Profit)

-

売上から売上原価と販管費を差し引いた数値です。経営の健全性や事業の収益性を示す重要な指標となります。

- その他の項目

-

営業外損益・経常損益・特別損益・税引前当期純利益・税引後当期純利益・各段階の利益率など

どの項目まで含めるかはフェーズ等にもよりますが、内部的にはPLの全体構造を押さえておくことが望ましいです。

数値はKPIから積み上げて構造化する

利益計画表に記載される売上や費用などの数値は、計算結果の数値を並べるだけではなく、その前提となる販売計画やKPIに基づいて積み上げることが重要です。

売上高・売上原価はもちろん、人件費、広告費といった事業上の重要な項目も、主要KPIと連動した構造で設計することで、一貫性のある計画になります。

たとえば以下のような形で、Excelやスプレッドシート上に数式やロジックを可視化しておくことで、投資家や社内メンバーとの認識共有がスムーズになります。

- 販売数 × 単価 = 売上高

- サービス提供数 × 1件あたり原価 = 売上原価

- 採用人数 × 平均人件費 = 人件費

- 獲得目標件数 × CPA = 広告費

など

このように、PL上の主要項目(売上・原価・販管費など)をKPIから“逆算”して積み上げる設計にすることで、数字の裏にある前提や計算式が明らかになり、計画全体が他者にとっても理解しやすい構造になります。

また、この構造は運用フェーズに入ってからの予実管理や改善サイクル(PDCA)にも直結します。KPIが変動したときに、PL上どの数字がどう影響を受けるかが即座に把握できるため、意思決定のスピードと精度も向上します。

数値の説得力は、その精度だけでなく、「構造とストーリー」によって支えられています。単に予測するのではなく、「どうすれば実現できるのか」の設計を、数値から読み取れる形で提示しましょう。

時間軸と予測期間の設定

利益計画の信頼性や実行可能性は、数値の構造だけでなく、「どの期間をどの粒度で切り取っているか」によっても左右されます。特にスタートアップにおいては、実務管理と投資家への提示という2つの目的に対応した設計が求められます。

予測期間の設計方針

ベンチャーキャピタル(VC)からは、今後5年程度の利益計画を、計算式が確認できるExcelやスプレッドシート形式で提出するよう求められるケースが一般的です。

数値の結果だけでなく、その裏付けとなるロジックや仮説が読み取れる構成が期待されます。

そのため実務上は、すべての期間を月次単位で一貫して設計し、そのうえで必要に応じて半期や年次単位の集計表を別途まとめる構成が、整合性や管理のしやすさの面でも便利です。

スプレッドシート上で5年分の月次計画をベースに構築し、そこから年次・四半期のサマリーを派生させておくことで、細部まで整合性を保ちながら、相手の関心に応じた粒度で柔軟に提示することができます。

短期と長期のバランス

月次の管理は、採用や広告投資、キャッシュフローなど実務上の意思決定において不可欠です。一方で、投資家とのコミュニケーションでは、年次ベースの成長カーブや黒字転換時期といった「大枠」の提示が重視されることもあります。

このため、実務では詳細な月次、対外説明では年次サマリーという形で粒度を使い分けることが、内部管理と外部向けコミュニケーションの両立に役立ちます。

シナリオ分析の重要性

将来の不確実性を前提に、「想定より順調に進んだ場合」や「一部の仮説が崩れた場合」などを想定した複数シナリオ(ベースケース/楽観/悲観)を用意することは、計画の説得力を高めるうえで有効です。

特にシリーズA以降では、「この成長はどこまで再現性があるか?」という視点で評価されるため、シナリオの存在自体がリスクマネジメント力の証明ともなります。

利益計画表の作成ステップ

利益計画表は、単なる予測資料ではなく、「どうやってその数字にたどり着くのか」を論理的に設計し、伝えるための資料です。

この章では、スタートアップが利益計画を作成する際の基本的なプロセスを、実務に即して5つのステップに整理して解説します。

まずは、自社のビジネスモデルに即した事業仮説と主要KPIを洗い出します。

- どの顧客セグメントに、何を、どのチャネルで届けるのか?

- 成長ドライバーとなるのは何か?(例:有料転換率、継続率、単価)

- 数値計画の起点となる単位(例:ユーザー数、販売件数、契約社数)は何か?

この段階で明文化された仮説が、その後の売上・費用の積み上げ根拠になります。

売上高は、商品やサービスの「販売数 × 単価」や「利用者数 × 継続率」などで構成されます。ここでは、以下のような視点で具体的な数値を積み上げていきます。

- 月次の獲得数(例:新規契約数、ユーザー登録数、受注件数など)

- 解約率や継続率の見積もり(SaaSなど)

- 商品・プランごとの単価設定

この段階で、販売計画用のセクションや別シートを設けて、PLと連動させる構成にしておくと、後の管理や説明がスムーズになります。

売上原価(COGS)は、販売に直接紐づくコスト(仕入れ、製造など)を、販管費(SG&A)は間接的な支出(広告費、人件費、ツール利用料など)を指します。

- サービス単位での原価構成を洗い出す

- 人件費は採用計画と連動させて積算する

このフェーズでは、費用が何に基づいて発生するのか(KPI連動)を意識して構造化することが重要です。

売上から原価・販管費を差し引いた営業利益をベースに、法人税やその他の調整を加えて税引後利益を算出します。

必要に応じてEBITDAなどのKPIも算出し、事業の資本効率や健全性を投資家に伝える指標として活用します。

計画が一通り完成したら、まずは仮説やKPIの妥当性を再確認し、現実的な想定に基づいた「ベースケース」を作成します。

そのうえで、状況の変化を想定した楽観シナリオ/悲観シナリオなどのバリエーションを設計していきます。

こうしたシナリオは、以下のような観点で検討すると効果的です。

- 各シナリオにおける資金需要はどう変わるか?

- 投資家に「最悪でもこの水準」という安心感を持ってもらえるか?

この段階まで仕上げて初めて、利益計画は「単なる予測」から「戦略的コミュニケーションツール」へと昇華します。

“利益計画表”と”資金繰り表”の違い

利益計画表と資金繰り表は、どちらも会社のお金に関するものですが、「お金が動いたとみなすタイミング」がまったく違います。

PL(損益計算書)形式で作る利益計画表は、「発生主義」といって、お金が動いていなくても“売上や費用が発生した時点”で計上します。

一方で、資金繰り表は、実際に現金が入出金されたタイミングをもとにした管理資料で、いわば“現金ベース”でお金の流れを捉えるものです。

たとえば、今月売上が発生しても、入金が翌月末になるようなケースでは、利益計画表上は利益が出ていても、実際にはまだ現金が手元に入っていないため、キャッシュが不足する可能性があります。

「資金がいつまでもつか」という視点はすべての企業にとって重要ですが、スタートアップ、特に初期フェーズにおいては、その重要性がより際立ちます。

売上がまだ安定しておらず、資金調達を前提に成長を進める以上、キャッシュの持続期間=事業継続の可否に直結します。

こうした現金の視点を反映するには、利益計画表とは別に、月ごとの資金残高を見通せる「資金繰り表」をつくっておくと安心です。

利益計画表を「使える計画」にするために

利益計画表は、作成して提出すること自体が目的ではなく、事業を実行・管理していくための“使える計画”であることが本質的に重要です。ここでは、利益計画表を実務で活かしていくために押さえておきたい視点を紹介します。

KPIや販売計画との整合性を維持する

利益計画表は、KPIの積み上げから構成されているはずです。数字だけが独り歩きしないよう、以下のような点を定期的にチェックすると効果的です。

- ユーザー数や受注件数などのKPIが、売上の構造と論理的に結びついているか?

- 採用計画や広告出稿といった前提と、販管費の増加ペースにずれがないか?

- 販売単価やサービス利用率などが、現場感覚と大きく乖離していないか?

販売計画やKPIと同様に、採用計画や設備投資計画も、利益計画の前提として密接に関係します。

たとえば人員数の想定は人件費、設備投資の計画は減価償却費や運用コストに反映されるため、これらを分離せず一貫性を持たせて設計することが重要です。

この整合性を保つことで、「説明できる計画」=信頼される計画になります。

投資家との対話ツールとして活用する

投資家は、計画の「数字」だけでなく、「その数字がどう構成されているか」に注目します。つまり、利益計画表は投資家との共通言語であり、対話の起点です。

- なぜこの売上になるのか?

- どんなKPIを前提としているのか?

- この原価構造の裏には何があるのか?

こうした問いに答えられるように、販売計画やコスト構造を明示しておくと、説明のしやすさも評価の高さも変わります。

経営判断と予実管理の基盤にする

利益計画表は、単なる将来予測ではなく、毎月の経営判断や実行管理に使える資料であるべきです。

- 採用や広告投資の意思決定を行う際の基準として活用する

- 実績と計画の差分を比較し、どの仮説にズレがあったかを特定する

- 差分分析をもとに、次の打ち手をチームで検討する

このように「見直す・使う」習慣を組み込めば、利益計画表は“作って終わりの資料”ではなく、経営の羅針盤になります。

まとめ

利益計画表は、数字を並べるだけの予測資料ではありません。自社の成長ストーリーを、他者に伝わるかたちで“構造化”するための設計図です。

数字には、仮説・戦略・実行計画がすべて織り込まれています。そしてその構造が整っていればこそ、投資家や社内メンバーと共通の言語で対話できるようになります。

大切なのは、「なぜこの数字なのか」を説明できる構造を持った計画をつくること。

利益計画表は、経営の意思決定、投資家との対話、予実管理など、複数の目的に対応できる資料です。その性質上、静的な計画としてではなく、状況に応じて継続的に調整していくことが求められます。

本記事では、資金調達に向けた利益計画表の考え方と作成方法について解説しました。

実際の調達の場面では、この利益計画表に加えて「ピッチデック」も重要な役割を果たします。

ピッチデックの作り方は下記の記事をご覧ください。

エクイティ調達をご検討中の起業家の方へ

当社では、エクイティファイナンスによる資金調達に特化したコンサルティングサービスを提供しています。プレシード〜シリーズAを中心に、レイターステージまで幅広く対応可能です。ピッチ資料や利益計画表の作成支援から、ベンチャーキャピタル(VC)やコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)などの投資家のご紹介、条件交渉のサポートまで、貴社のエクイティ調達を支援します。

詳しいサービス内容については、資金調達コンサルティングの詳細ページをご覧ください。